Ogni epoca approfondisce la conoscenza di Cristo, dei testi fondamentali, del simbolo della fede alla luce della propria esperienza esistenziale, partendo da alcuni aspetti che fanno parte della figura iniziale di Gesù, ma spostando gli accenti, ricomponendo il mosaico, riscoprendo tesori nascosti. Per fare un esempio, non è casuale che il tema del Sabato Santo, con la discesa agli inferi, sia emerso con tanta forza, nonché con tante sfumature diverse, nella teologia del dopo Auschwitz.

Ma, al di sotto delle numerose interpretazioni dell’inesauribile figura di Gesù Cristo, potrebbe scorrere il flusso potente e cristallino delle acque evangeliche. Proprio perché Cristo, «uno della santa Trinità», ha sfidato il male nel luogo del suo dominio e lo ha vinto al prezzo altissimo della croce, ne ha rivelato all’umanità la radicale cattiveria, l’impossibilità quindi di scendere a patti con esso.

Così, nella misura in cui la fede cristiana, lungo i secoli, ha irrigato le intelligenze e permeato i cuori, il male ha progressivamente smesso di essere l’ineluttabile compagno della finitudine umana, per apparire sempre più alle coscienze, affinate dalla rivelazione del Crocifisso, in tutta la sua orrenda bruttezza e insopportabile assurdità. Sottratto al fatum, esso è stato sottratto alla fatalità. Nello stesso tempo, più cresceva la coscienza della sua intrinseca malignità, più aumentava non solo la percezione del suo ambiguo commercio con la libertà ferita e con le sfere inconsce della persona, ma anche la consapevolezza della sua insuperabile e universale permanenza: permanenza riscontrabile sia nei cuori umani, compresi quelli dei battezzati, sia nelle strutture religiose, politiche e sociali derivanti dall’azione umana.

Se un tempo Rm 7 riguardava l’empio prima del suo battesimo, mentre Rm 8 descriveva la vita del battezzato, oggi nessun cristiano onesto con se stesso e abituato all’esame di coscienza dubiterebbe che la sua vita quotidiana rispecchi sia l’uno sia l’altro. «Io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio» (Rm 7,19), e proprio perciò, con Cristo che mi può «liberare da questo corpo di morte» (Rm 7,24), grido nello Spirito: «Abbà! Padre!» (Rm 8,15). La nostra vita è un continuo passare da Rm 7 a Rm 8, cioè un costante morire e risorgere con Cristo, nello Spirito, verso il Padre.

Il secolo nel quale siamo nati è stato forse il più vivamente e dolorosamente consapevole del dominio del male; il «principe di questo mondo» (Gv 16,11) si è infiltrato non soltanto nelle ideologie mortifere che hanno devastato le società con la complicità attiva o passiva di tanti uomini, ma anche nel recesso dei cuori di molti cristiani, nonostante la vita sacramentale, la preghiera personale, l’inabitazione trinitaria, i doni della grazia e i buoni propositi della libertà ferita.

Il secolo passato è stato accusato di aver occultato il peccato. Può darsi, ma, se fosse così, non sarebbe proprio perché ne ha avuto una percezione talmente diretta da non poterlo più guardare in faccia? La coscienza del XX secolo, che è stata culla della nostra, è quella della sconfitta, non solamente di tante illusioni, ma anche di tante speranze e di tante preghiere apparentemente inesaudite (dove era Dio quando il suo popolo, Israele, era condotto allo sterminio?). è quindi una coscienza formatasi dall’esperienza non soltanto della reale sconfitta dell’uomo, ma anche dell’apparente sconfitta di Dio stesso, della sconfitta cioè dell’uomo-Dio.

Il «Messia sconfitto» è quindi lo specchio della nostra epoca e dei nostri cuori. Lo è in due sensi. In primo luogo, perché questa immagine rispecchia l’esperienza di tale duplice sconfitta, quella dell’uomo e quella di Dio: perché Gesù Cristo è, in persona, l’unico vero uomo-Dio. In secondo luogo, in quanto l’espressione tradisce la speranza, sempre rinascente, che anche là dove gli occhi del cuore non vedono che sconfitta, una qualche promessa di vittoria finale rimanga celata, poiché lì c’è Dio, e Dio in persona. Al punto che la predicazione del «Messia sconfitto» potrebbe sembrare l’ultimo e quasi disperato sforzo della nostra apologetica ad intra per scagionare Dio dal male che ci circonda. Prima di dargli il suo congedo definitivo dal mondo, concludendo con Nietzsche: «Dio è morto»? O prima di toccare il suo più intimo mistero, abbracciando la croce? È la questione alla quale ora cercheremo di rispondere.

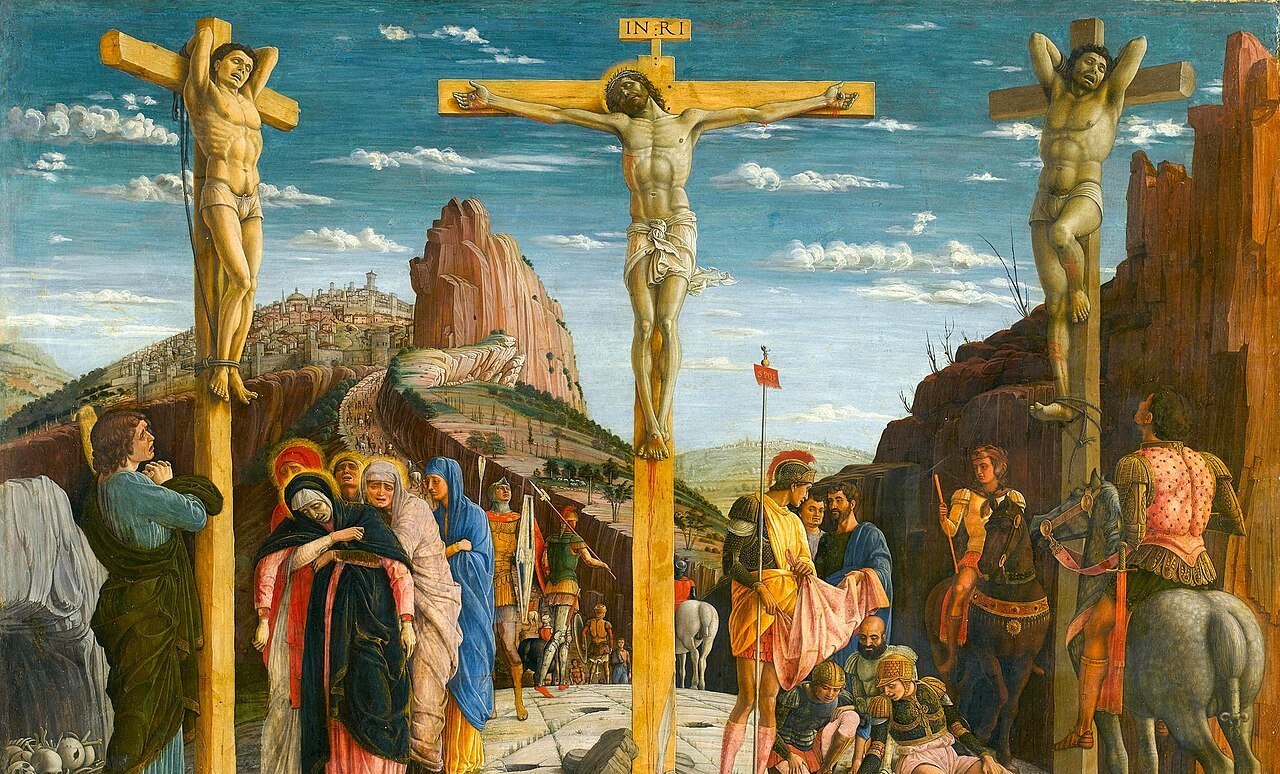

Il mistero del Natale, cioè di un nascere per morire, e il mistero della croce, ossia di un morire per nascere, disegnano in chiaroscuro l’arco della vita di Gesù, attraversata da parte a parte dal luminoso e glorioso mistero della risurrezione che la sigilla. Nascita e morte sono due misteri di assoluta nudità: quella del parto e quella sulla croce. L’uomo muore nudo, senza armi né bagagli, come pure nasce nudo. Francesco d’Assisi, seguendo Gesù, lo capì alla lettera, sine glossa.

La nascita è un mistero di travaglio, vulnerabilità, donazione, amore che si dischiude, luce interiore che dal seno verginale risplende sul volto e trasfigura l’umanità di Gesù: povera, semplice, luminosa chiarezza del presepe. La morte in croce (cfr Fil 2,8) è un mistero di sofferenza, abbandono, sacrificio, amore che si nasconde[1], tenebre di peccato che avvolgono l’umanità umiliata di Gesù: cupa, complessa, fitta oscurità del Golgota.

Né l’uno né l’altro mistero cambiano il mondo; più precisamente, non cambiano «mondanamente» il mondo. Anzi, sin dall’inizio, questo sarà il principale argomento dei nostri fratelli maggiori ebrei contro la messianicità di Gesù. Con il profeta di Nazaret i tempi messianici non sembrano davvero arrivati. Guerre, carestie, violenze, oppressioni, forme di schiavitù, giochi di potere, condizionamenti psicologici, manipolazioni della vita (eutanasia dei minori), disaggregazione delle famiglie, assuefazioni, disordini sessuali, depressioni, per non parlare dei rivolgimenti naturali e cosmici, accompagnano l’umanità dopo Cristo come prima di lui, al punto che i segni preannunciatori del suo ritorno in gloria, enumerati nei discorsi apocalittici dei Vangeli, si possono riconoscere in ogni epoca.

Questo argomento anti-messianico ferisce, perché, nonostante la nostra apologetica ad extra, se ne riconosce la scandalosa parte di verità che segretamente colpisce il credente. L’apparente impotenza di Dio, nella storia del mondo e in quella dei singoli, sembra essere oggi il primo vettore dell’agnosticismo scettico.

Sin dall’inizio, la Chiesa ha cercato di rispondervi, distinguendo, tra gli oracoli dell’Antico Testamento, tra i detti del Vangelo e nella vicenda di Gesù stesso, l’annuncio delle due venute: la prima nell’umiltà della carne crocifissa, la seconda nello splendore della carne glorificata. Ma proprio la seconda sarà la «sua» venuta, non la nostra: noi, qui e ora, con la sua venuta intermedia nei nostri cuori, siamo i discepoli dell’umile Cristo della prima venuta, ormai glorificato.

Tra il punto alfa e il punto omega della sua vicenda terrestre, Gesù salva con la sua presenza, con la sua luce, con il suo amore, con la sua parola e con i suoi gesti di potenza. La sua vita narrata nei Vangeli non obbedisce a un efficace piano di azione trasformatrice del mondo. Lo indica sia la sua vita, nascosta fino a circa trent’anni (cfr Lc 3,23) — una vita di lunghezza sproporzionata rispetto a quella pubblica —, sia lo stile poco «produttivo» della sua vita pubblica, per il suo peculiare rapporto con il tempo — umanamente lento, aperto ad avvenimenti improvvisi, come nel caso dell’episodio dell’emorroissa, che interrompe inaspettatamente l’urgente incamminarsi verso la casa dove sta morendo la figlia di Giairo (cfr Mc 5,21‑43) — e per il suo rapporto con lo spazio — umanamente circoscritto: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele» (Mt 15,24).

Gesù annuncia il Regno, non lo impone; chiama alla conversione, non costringe; suscita la fede, non la produce. Non sfrutta l’ascendente psicologico del maestro; non va contro la libertà dell’interlocutore, anche se fosse per il bene della persona. Qui è in gioco la sua perfetta castità, che rispetta e sollecita la collaborazione della libertà umana: «Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha voluto salvarci senza di noi»[2].

La vita di Gesù si riassume nell’Eucaristia, in cui egli offre se stesso volontariamente al Padre e agli uomini, per significare la scelta libera e amorosa della via crucis salvifica. Questo è il segno della sua vera potenza, immune da ogni costrizione esterna. Gesù sconfigge realmente la morte, non per il semplice fatto di morire, ma perché la accetta liberamente e amorosamente per la salvezza degli uomini[3]. Così sconfigge il male, proprio perché il suo è un modo di essere e di agire contrario a quello del male, che si impone con la violenza, con la seduzione e con l’inganno, come il serpente delle origini o il diavolo nel deserto (le tre tentazioni).

La leggenda del grande Inquisitore, nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, mette in scena l’irriducibile divario tra il messianismo mondano — sia di destra, sia di sinistra — e quello di Gesù. Il primo sogna ideologicamente un programma di riforma delle strutture politiche, sociali ed economiche, per il bene del popolo e nel suo nome. Invece Gesù, che «da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà» (2 Cor 8,9), si rivolge al cuore, alla relazione armonica con Dio, con il prossimo e con se stesso, richiamando all’umile sequela.

La pazza logica della croce

La croce realizza il massimo capovolgimento della saggezza mondana. Il suo legno, innanzitutto, interroga le nostre rappresentazioni idolatriche di Dio, proiezioni analogiche dei nostri desideri mondani di salvezza. Il «patire» per amore è il modo umano-divino di «agire»: «Insultato, non rispondeva con insulti; maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia» (1 Pt 2,21).

Frantumando la nostra spontanea immagine di Dio, la croce mette in crisi la nostra percezione dell’azione umana e della sua efficacia sociale e politica, concepita a sua volta a immagine e somiglianza della nostra rappresentazione di Dio. Rivela e sovverte lo spirito del mondo, non solo e non tanto in ciò che ha di cattivo — questo va da sé —, quanto, più sottilmente, in ciò che ha di più generoso, per cui l’uomo tante volte è pronto a sacrificare i propri simili, fossero pure familiari o amici, alle cause nobili da lui abbracciate, o a esercitare sugli altri l’ascendente psicologico sub specie boni.

Per l’ideologo le cause contano più degli uomini; per Dio è il contrario: contano più gli uomini delle cause. Perché quando l’uomo viene assoggettato a una causa, questa ha già smesso di essere nobile: si è mutata in idolatria, sinonimo di violenza, perché l’idolo è sempre assetato di sangue. Questo drammatico ribaltamento può essere proprio la tentazione dei migliori, quella dell’Anticristo, descritto dallo stesso Dostoevskij.

Infine, la croce rovescia la logica degli atteggiamenti che presiedono ai nostri rapporti umani, quando dispieghiamo tanta energia nel convincere l’altro di aver sbagliato, invece di aspettare pazientemente che se ne accorga da solo. Gesù stesso, con i suoi ragionamenti, dibattiti, diatribe con i suoi avversari (scribi, farisei, dottori della legge, sadducei, leviti, sommi sacerdoti), nonostante i numerosi ed evidenti miracoli che accreditavano la sua parola, non sembrava aver convinto (quasi) nessuno. Secondo gli Atti degli Apostoli, che ci narrano l’ingresso di alcuni di questi avversari nella prima comunità, questo invece accadde, almeno in parte, con la croce e la risurrezione.

La croce manifesta la fecondità dell’umiltà, della povertà, dell’abbandono, dell’obbedienza, della dolcezza e della soavità, della passione nel suo duplice senso di passività e di amore, che disarmano ogni violenza. Non si vince il male con la semplice forza, ma con la mitezza, che è la suprema forza. Questo era insito nell’immagine dell’amo e dell’esca: un Gesù che, con la debolezza della sua carne, ha ingannato il demonio, secondo una metafora cara a vari Padri della Chiesa, per descrivere la salvezza in Cristo. S’inganna il male con il bene, la menzogna con la verità, la morte con la vita, perché queste sono due logiche tanto diametralmente opposte da non afferrarsi.

Da una parte, la Scrittura ci descrive metaforicamente la sorpresa di Dio di fronte al peccato, come in Gen 3,9.11 («Dove sei?», disse Dio ad Adamo; «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo?»), magnificamente ripresa nei lamenti del Signore, il Venerdì Santo: «Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta». Dio non sembra comprendere il peccato. D’altra parte, il Maligno è sempre ingannato dall’amore, perché non lo prevede, e non lo può prevedere.

Unione ipostatica e croce, «mistero di alleanza»

Questo modo divino di operare la salvezza corrisponde alla logica divina dell’Incarnazione, manifestata nell’unione ipostatica. Dio non salva con la (sola) potenza divina, anche se avrebbe potuto farlo (tuttavia non l’ha scelto), ma attraverso la debolezza umana, che egli ha fatto propria. Le tentazioni e la prova condivisa (cfr Eb 2,14‑18), il cammino dell’obbedienza (cfr Eb 5,8; Fil 2,8), la sofferenza voluta per amore, la comunicazione della vita attraverso l’offerta del corpo e del sangue, il dono della vita attraverso la morte sarebbero state tutte cose impossibili a Dio, se non si fosse incarnato.

Questo è il senso profondo della riflessione sull’umanità «strumento» o «sacramento» della divinità, a partire da Atanasio e Cirillo di Alessandria fino a Karl Rahner, passando per Tommaso d’Aquino. Questo conferma la perenne pertinenza del criterio di Calcedonia (451), ossia del rispetto di Dio per l’uomo, «senza confusione né mutamento, senza divisione né separazione»[4], secondo l’immagine biblica del roveto ardente[5]: «assumere senza consumare». Si prolunga poi, nel concilio Costantinopolitano III (681), nell’intuizione giusta del ditelismo e dienergismo[6], perché la salvezza è «mistero di alleanza»[7], che comporta il rischio della libertà.

Perciò, nell’affermazione Unus de Trinitate passus est[8] — con la comunicazione degli idiomi che essa implica — è davvero racchiusa «tutta la verità, l’unica verità del cristianesimo»[9]: il mistero di Dio e dell’uomo accomunati nella sofferenza, per essere accomunati nella gloria[10]. Ciò rappresenta il cuore del mistero di Dio rivelato in Gesù Cristo: Dio è amore, ossia è Trinità di amore. La caratteristica dell’amore, come suprema bontà, è di comunicarsi agli altri[11], unendo ciò che distingue, distinguendo ciò che unisce. La caratteristica dell’amante è di patire la libertà dell’amato, fino a soffrire che «l’amore non sia amato» (Francesco d’Assisi), sperando che, confuso da tanto amore, l’amato ricambi l’amore, patendo a sua volta la libertà dell’amante.

Silenzio e contemplazione: primato di Dio e dell’uomo

La logica della croce dovrebbe ispirare il pensare, il dire e l’agire umano, subordinando il pensare alla contemplazione, il parlare al silenzio, l’agire alla mozione interiore. In tutti e tre i casi è in gioco il primato di Dio e dell’uomo sull’ideologia, sul discorso, sull’azione.

La logica della croce ci garantisce contro l’attivismo ideologico, ossia contro la surrettizia tentazione di pensare che potremmo compiere noi ciò che lo stesso Salvatore non ha realizzato. Mentre, in realtà, la logica della croce ci indica che non si lotta direttamente contro il male con le sue stesse armi, nemmeno con l’intenzione — buona in sé, eppure sbagliata — di toglierlo dal mondo, che è il suo unico luogo proprio: come uno che sognasse di strappare tutte le erbe cattive che crescono tra i sampietrini delle strade romane, o di pulire la sua casa fino all’ultimo granello di polvere, secondo l’immagine di Bernanos.

Questo è stato l’errore dei catari, delle utopie ideologiche, delle «cause» religiose o mondane anche giuste — per la giustizia, per gli oppressi, per i poveri —, alle quali, se occorre, si sacrificano gli uomini sotto apparenza di bene. La storia, prima o poi, — specialmente quella del secolo scorso — ci insegna che queste utopie falliscono e lasciano delusi i loro propugnatori, schiacciate e morte le loro vittime. I santi resistono a tali tentazioni: cercano di lavorare con Dio, mossi dalla sua grazia, dalla loro conversione, chiamando poi altri a seguire una strada simile.

Offrire il proprio cuore, le proprie tenebre all’azione dello Spirito Santo, lasciarsi convertire dal di dentro per la nostra umile missione, per la porzione di vigna in cui il Signore ci ha collocati, questo è il miglior servizio che possiamo rendere a Gesù, al Vangelo e agli altri. «Fiorisci dove sei piantato», avrebbe detto Francesco di Sales. Il mondo ha bisogno di discepoli che saranno tanto più apostoli di Cristo e araldi del suo Vangelo quanto più saranno contemplativi e mistici.

Nella nona regola della modestia, sant’Ignazio di Loyola descrive così il camminare del gesuita: «L’andare sia senza notevole fretta, piuttosto moderato, se la necessità non fosse urgente»[12]. Dietro la decenza dell’andatura si può scorgere il desiderio di una relazione ordinata al tempo e all’agire, che affondi le proprie radici nell’atteggiamento di Gesù stesso e che ci premunisca dalla presunzione dell’azione, invitandoci a lasciare un «gioco di inefficienza» nella nostra vita. Il mondo è già salvato, e non siamo noi i salvatori del mondo.

Quasi un secolo dopo, il p. Louis Lallemant, con la sua Dottrina spirituale, raggiunse uno dei vertici contemplativi della tradizione mistica ignaziana. Egli è stato anche maestro dei novizi e istruttore del Terzo anno di probazione (cioè l’ultimo anno di formazione religiosa) dei missionari gesuiti della Nuova Francia, molti dei quali sono stati martiri. Ai piedi della croce, «teologia in ginocchio» e missione apostolica si richiamano a vicenda, ognuna secondo la propria vocazione.

Questo riassume la vita spirituale come vita nello Spirito, secondo lo stesso Lallemant. Di là nasce la possibilità, nella Chiesa come nella città, di un governo veramente spirituale, non ideologico o politico. Ma quanto è veramente e personalmente presente Dio nella nostra vita quotidiana di battezzati? Quanti di noi sono realmente pronti a vivere «al ritmo della sua grazia»[13], o semplicemente capaci di capire che in questo consiste la vita cristiana (vita in Cristo, nello Spirito, presso il Padre)?

«Valle di lacrime» e patria beata

Il Quarto Vangelo ha messo in luce quanto il mistero della croce sia un mistero kenotico di esaltazione, che orienta lo sguardo credente verso la risurrezione del Crocifisso e la sua ascensione, con le cicatrici della passione, alla destra del Padre. L’Ascensione è un «sublime» mistero[14] di infinita apertura e allargamento dell’orizzonte umano. Il dono dello Spirito nella Pentecoste, che conferisce la libertà interiore che dilata il cuore, vi corrisponde.

L’Ascensione invita l’uomo del XXI secolo a ritrovare il senso della vita eterna e dell’articolazione tra la vita presente («valle di lacrime», per colui che languisce sotto il giogo) e la vita futura, che il XX secolo aveva forse, per qualche tempo, occultato. Non ci siamo forse lasciati turbare troppo dalle critiche di Nietzsche o da quelle di Marx, presi dal timore che la considerazione del nostro destino eterno ci sottraesse alle nostre responsabilità terrestri?

Il «vedere, giudicare e agire» di Joseph Cardijn, fondatore della Gioventù operaia cristiana, è giusto, se parte da un «vedere interiore», che sa scorgere la presenza di Dio nei cuori e negli avvenimenti della storia[15], i quali allora diventano veri «segni dei tempi». Altrimenti, rischia di essere un vedere cieco e, in quanto punto di partenza, di corrompere sia il giudizio sia l’azione.

Lo sguardo su Dio, sulla beatitudine finale, da una parte ci libera dall’ansietà deludente del fare, e dall’altra ci permette di abbracciare la logica della croce in un agire sereno. La città degli uomini si costruisce meglio quando si ha lo sguardo rivolto all’incontro con Dio. «Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori» (Sal 127,1). In questa conversione che va dall’urgente effimero all’essenziale perenne e dall’ansia dei risultati immediati alla raccolta dei frutti nel tempo opportuno, ossia dall’efficacia alla fecondità, ci aiuta la vita contemplativa: il suo è un ruolo beneficante sia per tutta la società umana, sia per il corpo ecclesiale tentato dall’attivismo.

Allora questo atteggiamento spirituale permette all’umanità di raggiungere la via più alta, quella della contemplazione attiva, o «contemplazione in azione» (J. Nadal): via più alta non tanto in sé[16], ma semplicemente perché è stata quella di Gesù e degli apostoli, secondo il racconto evangelico.

Dalla ribellione all’azione di grazie

Questo primato dato a Dio come fonte, presenza e orizzonte del nostro itinerario ci consente di passare, alla luce della beata croce, dalla ribellione all’azione di grazie. Come gli israeliti a Massa e Meriba (cfr Es 17,7), anche noi sempre ci ribelliamo contro la realtà che, invece di piegarsi ai nostri desideri anche giusti, santi, rettamente ordinati, ci oppone resistenza. Brontoliamo contro il nostro corpo, la sua salute debole o la sua bellezza insufficiente. Ci lagniamo del nostro carattere, dei nostri limiti intellettuali o condizionamenti psichici, degli atavismi ereditati dalla nostra famiglia o dal nostro ambiente. Ci rammarichiamo del gioco contrario delle libertà altrui, della «sorte» che non ci ha risparmiato, della nostra storia, con le sue occasioni mancate e con le conseguenze dannose delle nostre scelte sbagliate.

Recriminiamo contro il nostro lavoro o missione, protestiamo per la mancanza di riconoscimento, per il non sentirci amati. Ci lamentiamo delle nostre debolezze, infedeltà, peccati. Mormoriamo per i desideri falliti, le preghiere inesaudite, la «notte interiore» o l’abbandono del Signore. In tutto questo, ci ribelliamo contro Dio, accusato di essere responsabile, in un modo o nell’altro, di ciò che siamo e di ciò che accade nella nostra vita. Il mormorare e il ribellarci, con l’invidia relativa, è il peccato fondamentale, quello che ci accomuna al peccato angelico.

La conversione alla quale ci conduce il «Messia sconfitto» consiste nell’acconsentire alla realtà («la cosa più difficile», avrebbe detto Francesco d’Assisi), di cui Dio si serve come materia del suo disegno, e di entrare nell’azione di grazie (eucaristia) per tutto il nostro vissuto. Da ribelli siamo chiamati a diventare figli: rendimento di grazie e filiazione sono gemelli. Gesù stesso è stato apparentemente sconfitto nelle sue attese (la venuta imminente del Regno, la conversione dei cuori), nella sua capacità di avvicinare a Dio (l’opposizione delle autorità), nel suo dono di attrarre le folle al Padre (la crisi in Galilea) o di suscitare fedeltà nei discepoli (le ambiguità e l’abbandono degli apostoli, il rinnegamento di Pietro, il tradimento di Giuda).

I Vangeli mostrano che più volte Gesù sembra cambiare strategia apostolica. Innanzitutto, egli dovette «indurire la sua faccia» per salire a Gerusalemme (Lc 9,51). Gesù — dice Tommaso d’Aquino — consentì con la sua volontà razionale deliberativa alla passione, alla quale si opponeva non soltanto la sua volontà sensibile, ma anche la sua volontà razionale naturale[17]. Fu soggetto della lotta suprema dell’agonia e del cammino della croce, quando lo avvolse l’oscurità del peccato e della sofferenza.

Lo stesso è accaduto per i discepoli, chiamati ad accettare il fatto che la vittoria finale — già acquisita da Cristo — passasse attraverso la sconfitta immediata, ossia che la vittoria giungesse alla sua pienezza — il Christus totus: il capo e il corpo — sottomettendosi al tempo e al gioco delle libertà ferite degli uomini. Il Messia sconfitto ci invita a vivere con speranza tutte le sconfitte della nostra vita, comprese quelle con Dio, le esperienze di abbandono, le notti dei sensi o dello spirito… Allora «la nube tenebrosa» della nostra vita diviene la nube oscuro-luminosa, che «illuminava la notte» (Es 14,20).

Penultima e ultima parola

Il «Messia sconfitto» sulla croce è stato la penultima parola del Padre, pronunciata nel silenzio rappresentabile dell’abbandono (Venerdì Santo), prolungato nell’abisso irrappresentabile della discesa agli inferi (Sabato Santo). L’ultima parola è stata la risurrezione: «Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, regna»[18]. Con l’Ascensione e la Pentecoste, ora essa si estende senza confini fino al ritorno glorioso dell’umile Cristo[19]. Il centro di bontà è disceso nelle «periferie» esistenziali del male, prima di risalire e di sedere con le sue gloriose stimmate alla destra del Padre. «Cristo non è venuto per sopprimere la sofferenza, ancora meno per spiegarla: è venuto per riempirla della sua presenza», avrebbe detto Paul Claudel.

Il Pantocrator maestoso dei mosaici antichi non va respinto: come nell’episodio della Trasfigurazione per i discepoli, così egli anticipa iconograficamente, agli occhi stanchi di tanti Simone di Cirene, la vittoria finale che dà senso al loro cammino di croce. Allora la croce appare come «l’unica vera scala del paradiso»[20], e con il salmista possiamo pregare: «Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica» (Sal 16,4‑6).

[1]. Cfr Ignazio di Loyola, s., Esercizi spirituali, n. 196.

[2]. Agostino d’Ippona, s., Sermo 169, 11, 13: PL 38, 923.

[3]. Cfr Tommaso d’Aquino, s., Sum. Theol., III, q. 48.

[4]. Concilio di Calcedonia, Simbolo di fede, in H. Denzinger – P. Hünermann (eds), Enchiridion Symbolorum, Bologna, Edb, 1995, n. 302 (d’ora in poi citato con la sigla DH).

[5]. Cirillo di Alessandria, s., Quod unus sit Christus, 737 b‑c; Leone Magno, s., Tomus ad Flavianum, in DH 294: «Sicut enim Deus non mutatur miseratione, ita homo non consumitur dignitate» («Come Dio non viene mutato dalla misericordia, l’uomo non è annullato dalla dignità»); Giovanni Damasceno, s., De fide orthodoxa, III, 3 = 47 b (aggiunta dei manoscritti M e N, SC 540, 29).

[6]. Concilio di Costantinopoli III, cfr DH 556‑558.

[7]. J. Galot, La Rédemption, mystère d’alliance, Paris, Desclée de Brouwer, 1965.

[8]. Concilio di Costantinopoli II, X anatematismo, cfr DH 432; cfr Cirillo di Alessandria, s., III lettera a Nestorio, XII anatematismo, in Conciliorum Œcumenicorum Decreta, Bologna, Edb, 2002, 61: «Se qualcuno non confessa che il Verbo di Dio ha sofferto nella carne, è stato crocifisso nella carne, ha assaporato la morte nella carne (Eb 2,9), ed è divenuto il primogenito dei morti (Col 1,18; Ap 1,5), perché come Dio è vita e dà la vita, sia anatema».

[9] . K. Rahner, «Problemi di cristologia oggi», in Id., Saggi di cristologia e di mariologia, Roma, Paoline, 1967, 52.

[10]. Cfr Ignazio di Loyola, s., Esercizi spirituali, n. 95.

[11]. Cfr Tommaso d’Aquino, s., Sum. Theol., III, q. 1, a. 1.

[12]. Ignazio di Loyola, s., «Reglas de la modestia», in Obras de San Ignacio de Loyola, Madrid, Bac, 1997, 694.

[13]. Cfr A. Louf, Au gré de sa grâce, Paris, Desclée de Brouwer, 1989.

[14]. Bonaventura da Bagnoregio, s., Lignum Vitae, 37‑40.

[15]. Cfr Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, nn. 230‑237 (Contemplatio ad amorem).

[16]. Cfr Tommaso d’Aquino, s., Sum. Theol., II-II, q. 188, a. 6: «La vita attiva che deriva dalla pienezza della contemplazione, come accade per l’insegnamento e la predicazione, […] è preferibile alla sola contemplazione. Com’è maggior cosa illuminare che brillare soltanto, così è preferibile trasmettere agli altri ciò che si è contemplato piuttosto che contemplare soltanto».

[17]. Ivi, III, q. 18, a. 3‑6; cfr q. 21, a. 2‑4.

[18]. Sequenza di Pasqua Victimae paschali laudes: «Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus».

[19]. Agostino d’Ippona, s., Confessioni, VII, 24: «Non ero ancora abbastanza umile per capire il mio Dio Gesù umile».

[20]. Rosa da Lima, s., «Al medico Castillo», in La Patrona de América, a cura di L. Getino, Madrid, 1928, 54.